私は生まれつきお腹が弱く、原因不明の疲れや肌荒れにも悩まされてきました

10代の頃から健康番組大好き、20代ではサプリメントを試しまくりましたが、効果はありませんでした

テレビやネットで「〇〇がいい!」と言われるたびに飛びついて、もはや何を信じていいかわからなくなっています

ということで基本に立ち返り、一番信頼できるであろう情報、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」を読んでみることにしました

本記事は日本人の食事摂取基準(2020年版)を健康オタクなエンジニアが読み解いてみて、要約してみたものです

医者や栄養士ではない著者ですが、専門的になりすぎない視点をお届けします

本記事を書いた人

- 生まれつき下痢がち + 仕事のストレスで盛大に体調を崩す

- 低FODMAP食+食事摂取基準で何とか回復

そもそも食事摂取基準ってなんだ?

主要な生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を図るとともに、社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上を図ること等が基本的方向として掲げられている。

食事摂取基準は日本人全員が使えるように作られたものです

なので、「これが最強の食事法!」というものではなく、「少なくともこれくらいはやっておこうね」という立ち位置です

だから役に立たないというわけではなく、栄養の超基本がまとめられているということですね

野球のルールも知らずに野球が上手くなれないように、何事にも順序があります

最新の健康法というのも個人的には大好きですが、全日本人に適用できるように作られた食事摂取基準こそ、いちばん最初にチェックするべきだと思います

「不足しがちな栄養」って本当?

サプリメントや健康食品と一緒に登場するキーワード第一位「不足しがちな栄養」、これってどのくらい本当なんでしょうか?

食事摂取基準はそんな疑問にも答えてくれます

「不足」の根拠は栄養ごとに違う

食事摂取基準には30種類近く(細かく見ればもっとたくさん)の栄養素があります

それぞれの栄養素には「これくらい摂るべき、摂らないべき」という基準がありますが、その根拠は意外にもバラバラです

例えば、タンパク質は食事や排泄で出入りする窒素の量を測ることで目標量を求めています。しかし一方で、ビタミンEはデータの裏付けが少なく目安でしかありません

| 栄養指標 | 説明 |

| 推定平均必要量 | 年代や性別ごとの平均的な必要量の推定値。科学的に根拠があるもの |

| 推奨量 | 推定平均必要量に対して、ほとんどの人が充足する量 |

| 目安量 | 日本人の代表的な摂取量の中央値。栄養が不足している人がほとんどいない中で設定する |

| 目標量 | 生活習慣病予防の目的で設定される科学的に根拠がある量。 |

| 耐用上限量 | 健康障害をもたらすリスクがないとみなされる習慣的な摂取量の上限 |

目安量はあくまで目安。普通の生活をしていて不足している人がほとんどいなくて、足りてるかどうかを判断するデータが無かったりします。コマーシャルで言われるほど「足りない」という根拠は強くありません

その一方で、推奨量と目標量はしっかり守りたいところです

(耐用上限量を除いて)目安量しか設定がない栄養素は下記です。ビタミンEなどよく名前は聞きますが、意外にもはっきりした基準はないことがわかります

- ビタミン

- ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、パントテン酸、ビオチン

- ミネラル

- リン、マンガン、クロム

普段の生活で十分摂れてる栄養もある

厚生労働省が出しているレポートには「国民健康・栄養調査」もあります

- 日本人3268世帯を調査

- その日に食べたものを自己申告で記入

実態とやや乖離していそうではありますが、日本人が現在どのくらい栄養を取れているのかを知るにはこれしかありません

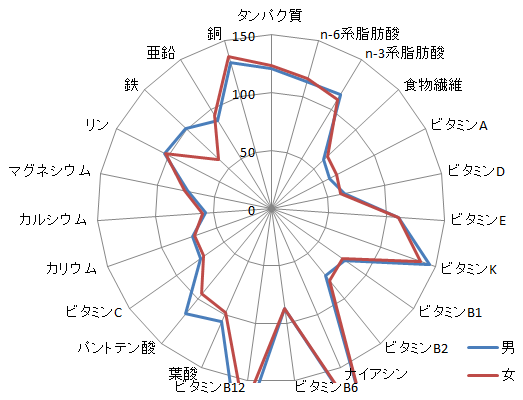

こちらは20代の男女がどれくらい摂取できているかをグラフにしてみたものです

ビタミンB6、ビタミンB12、銅あたりは余裕で足りているのに対して、大きく足りていない栄養素も見られます

サプリメントで摂取することにはリスクもある

食事摂取基準では限られたケースを除き、サプリメントをおすすめしていません。一例を挙げると

| 栄養素 | 過剰摂取のリスク |

| ビタミンA | 頭痛、肝機能障害など。レバーの食べ過ぎでも起こりうる |

| カルシウム | 心疾患リスクの上昇(ただし議論あり) |

| 鉄 | 総死亡率上昇(高齢女性)、慢性疾患発症を促進する可能性 |

| 銅 | 総死亡率上昇(高齢女性) |

ごく一部の食品(レバーなど)を除いて、通常の食生活では過剰摂取につながることはないとのこと

とすると現時点でそこそこ健康な人が、不足しているとも限らない栄養素を満たすために、過剰摂取のリスクもある中で、お金を出してマルチビタミンやマルチミネラルを飲む必要はないでしょう

私自身もさまざまなサプリメントを試してきましたが、食生活を改善する方が目に見えて効果がありました

もちろん医者に勧められた場合は指示に従ってくださいね

これらから基本的な戦略が立てられます

- 「目標量」「推奨量」が定められている栄養素のうち

- 平均的な日本人が不足している栄養素を

- サプリメントではなく食品から摂取する

以上です!なんの面白味もないので流行らなさそうな結論ですね

各栄養素の詳細

概要を押さえたところで、各栄養素についても細かく見ていきます。栄養素の分類ごとに食事摂取基準も分かれているので、本ブログでも分けてご紹介します

エネルギーとマクロ栄養素

エネルギー

食事摂取基準では減量・増量は基本的に摂取エネルギーによると考えられています。ちなみに多すぎても少なすぎても死亡率が上昇するそうです

三大栄養素

PFC(Protein, Fat, Carb)とも、マクロ栄養素とも呼ばれます。このバランスを適切に保ては、カロリーは適切なレベルに落ち着くのではないでしょうか

糖質には食物繊維やアルコールも含みます。加えて糖質制限はオススメされていません

ビタミン・ミネラル

三大栄養素に比べると微量な栄養素です

ビタミンは、生物の生存・生育に微量に必要な栄養素のうち、その生物の体内で十分な量を合成できない炭水化物・タンパク質・脂質以外の有機化合物の総称である。

ミネラルは、一般的な有機物に含まれる4元素以外の必須元素である。無機質、灰分などともいう。蛋白質、脂質、炭水化物、ビタミンと並び五大栄養素の1つとして数えられる。 ※wikipediaより引用

そのほか雑多な話

食事の回数と肥満の関係は明らかではない

例えば、1 日の中での食事回数(頻度)、特に朝食の有無が肥満や

循環器疾患、2型糖尿病などの発生率に関与している可能性が報告されている。~中略~ しかしながら、この領域における知見を食事摂取基準に直接に取り入れるには更なる概念整理や研究が必要であり、今後の課題であると考えられる。

「朝食を抜くと太る」とか「間食すると太る」というような食事の頻度による影響は基準化を見送られています(証拠不十分

「少食なのに太る」はアテにならないかも?

「国民の健康・栄養調査」では自己申告による栄養調査を行なっていますが、その中で面白い傾向が出ています

さらに、過小申告・過大申告の程度は肥満度の影響を強く受けることが知られている。~中略~栄養素については、例えば、24 時間尿中排泄量から推定した窒素(たんぱく質摂取量の生体指標)、カリウム、ナトリウムの摂取量を比較基準として申告された摂取量との関係を肥満度(この研究では BMI)別に検討した報告が日本人若年女性で存在し、3 種類全ての栄養素において BMI が低い群で過大申告の傾向、BMI が高い群で過小申告の傾向であった

つまり、

- 太っている人ほど、「自分はたくさん食べていない」と申告する

- 痩せている人ほど、「自分はたくさん食べている」と申告する

という感じでしょうか

「少食なのに太る」という主観はあまりアテにならないのかも知れませんね。もしくは自覚があっても記載するのをためらったのかも

まとめ

栄養に関する情報はサプリメントや健康食品とセットで発信されることがあり、それゆえ小さいメリットやデメリットが必要以上に大きく描かれることがあります

全国民にも適用できる基準であるだけに、国内外の論文を組み合わせながら慎重に設定されている印象です

最新の研究がすぐに取り入れられるようなものではありませんが、まず基本として押さえておくことで怪しげな情報に振り回されなくなりそうです