私は生まれつきお腹が弱く、原因不明の疲れや肌荒れにも悩まされてきました

10代の頃から健康番組大好き、20代ではサプリメントを試しまくりましたが、効果はありませんでした

テレビやネットで「〇〇がいい!」と言われるたびに飛びついて、もはや何を信じていいかわからなくなっています

ということで基本に立ち返り、一番信頼できるであろう情報、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」を読んでみることにしました

今回は糖質、食物繊維、アルコールについてです

私は生まれつきお腹が弱く、原因不明の疲れや肌荒れにも悩まされてきました10代の頃から健康番組大好き、20代ではサプリメントを試しまくりましたが、効果はありませんでしたテレビやネットで「〇〇がいい![…]

本記事は日本人の食事摂取基準(2020年版)を健康オタクなエンジニアが読み解いてみて、要約してみたものです

医者や栄養士ではない著者ですが、専門的になりすぎない視点をお届けします

一日に必要な糖質はおおよそ100g

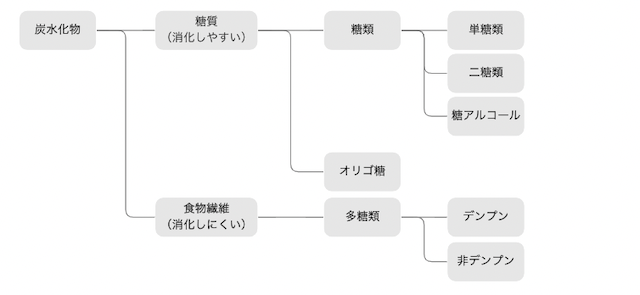

炭水化物と一口に言っても、糖質、糖類、食物繊維、アルコールなど、いろいろなものを含んでいます。まずは糖質だけに注目します。糖質制限をするにしても、糖質と食物繊維は別物なのでご注意ください

。基礎代謝量を1,500 kcal/日とすれば、脳のエネルギー消費量は300 kcal/日になり、これはぶどう糖75 g/日に相当する。上記のように脳以外の組織もぶどう糖をエネルギー源として利用することから、ぶどう糖の必要量は少なくとも100 g/日と推定され、すなわち、糖質の最低必要量はおよそ100 g/日と推定される。しかし、肝臓は、必要に応じて筋肉から放出された乳酸やアミノ酸、脂肪組織から放出されたグリセロールを利用して糖新生を行い、血中にぶどう糖を供給する。したがって、これは真に必要な最低量を意味するものではない

食事摂取基準では、脳が消費するエネルギー量を考えて、100g/日程度の糖質が必要だとしています

日本人の一般的な食生活では200〜300gくらい摂取しています。厳しい糖質制限をしない限り、不足することは気にしなくてもよいかと思います

また、不足しても筋肉や脂肪を分解して糖質として利用できるので、すぐに動けなくなるわけでもありません

しかし「糖質はタンパク質から得られるから、食事から取る必要は一切ない」、という厳しい糖質制限を進めるサイトを見かけますが、食物繊維も不足しやすくなってしまうので極端かなと思います

仮にそうだとすると、炭水化物摂取量が高い民族(沖縄とか)は不健康であるはずですが、そうではありません

一日の総カロリーのうち80%近くを炭水化物(主にイモ)で摂取して長寿な民族もいます

(筋肉隆々のボディービルダーも炭水化物は普通に摂取しております)

食事摂取基準では炭水化物の目標量が総カロリーに対する50~60%とされていますが、

「これはタンパク質と脂質を十分摂った上での余り」の側面があります

そういう意味で、「タンパク質や必須脂肪酸と比べて糖質の重要性が低い」という点は間違い無さそうです

糖質制限ダイエットの効果はあまり期待できなさそう

結果のばらつきは大きいものの、同じエネルギー量を有する炭水化物が有する減量効果は、同じエネルギー量を有する脂質及びたんぱく質と有意に異なるものではないとしたメタ・アナリシスが多い31─33)。これは、炭水化物摂取量の制限によって総エネルギー摂取量を制限すれば減量効果を期待できるが、炭水化物摂取量の制限によって減少させたエネルギー摂取量を他の栄養素(脂質又はたんぱく質)で補い、総エネルギー摂取量が変わらない場合には減量効果は期待できないことを示している。

食事摂取基準では、痩せるか痩せないかは摂取したカロリー量によると考えられています

糖質制限をすることで痩せるのは、主なカロリー減である主食を食べないことで、摂取しているカロリー量が減少したから痩せるのだ、ということですね

単糖類・二糖類はは肥満や虫歯の原因になる

単糖及び二糖類、すなわち糖類の過剰摂取が肥満やう歯の原因となることは広く知られている27)。そのため、例えばWHO は、その中のfree sugar(遊離糖類:食品加工又は調理中に加えられる糖類)の摂取量に関する勧告を出しており、総エネルギーの10% 未満、望ましくは5% 未満に留めることを推奨している28)

糖質にも様々な種類がありますが、単糖類および二糖類についてはちょっと気をつけたほうが良いでしょう

特に遊離糖類(はちみつ、シロップ、果汁等)は少なく抑えることをWHOもすすめています

食物繊維は一日20g必要だが、全然足りていない

、食物繊維摂取量は、数多くの生活習慣病の発症率又は死亡率との関連が検討されており、メタ・アナリシスによって数多くの疾患と有意な負の関連が報告されている稀な栄養素である。(中略)

アメリカ・カナダの食事摂取基準では、上記の限界はあるものの、この基準を参考にすれば、成人では理想的には24 g/日以上、できれば14 g/1,000 kcal 以上を目標量とすべきであると考えられる。

一方で食物繊維はたくさん取るようにオススメされています

アメリカ・カナダ食事摂取基準では一日に24〜28gの食物繊維を推奨していますが、日本人はこの半分程度しか摂取できていません

高すぎる目標を設定しても意味がないので、日本では一日20gと妥協的に設定されています

食物繊維は数々のリスクを下げる可能性がある珍しい栄養成分ですが、日本人は平均14g程度しか摂取できておらず、目標の20gを達成するだけで努力が必要です

一般的な食品に含まれる食物繊維は下記です

- 玄米めし (180g):2.5g

- ほうれん草(100g):2.8g

- レタス(100g):1.1g

- ごぼう(100g):5.7g

一日に20gを摂ろうとすると結構大変です。(低FODMAP食事法をしている場合は特に)

通常の野菜やフルーツに加えて、海外では全粒穀物がすすめられています

食物繊維には多くのメリットがあるにもかかわらず、炭水化物や糖類と混同して悪者扱いしているケースがあります。これは情報の信憑性を疑った方が良いかと思います

サプリで食物繊維を補えるかどうかは微妙なところ

ところで、目標量の算定に用いられた研究の多くは、通常の食品に由来する食物繊維であり、サプリメント等に由来するものではない。したがって、同じ量の食物繊維を通常の食品に代えてサプリメント等で摂取したときに、ここに記されたものと同等の健康利益を期待できるという保証はない。

サプリメントの使用に関してはしっかりと釘を刺されております

難消化性デキストリンやフラクトオリゴ糖等が整腸効果があるとして人気ですが、体質に合わない場合はガスや下痢を引き起こします

あくまでも通常の食品から食物繊維を摂ることにして、サプリメントは補う程度が良さそうです

アルコールは基本的に少ないほうがよい

少量のアルコールを習慣的に摂取している集団は飲酒習慣を持たないか、ある一定量以上の摂取習慣を有する集団に比べて、心筋梗塞の発症や死亡48)や糖尿病の発症49)が少ないとの報告が存在する。その一方で、口腔がんを筆頭に、飲酒は数多くの種類の発がんリスクを上昇させることが多くの研究で示されている50)。また、195 か国のデータを統合したメタ・アナリシスは、飲酒が関連するあらゆる健康障害を総合的に考慮すると、アルコールとして10 g/日を超えるアルコール摂取は健康障害のリスクであり、また、10 g/日未満であってもそのリスクが下がるわけではないと報告している51)。

少量のアルコールが一部疾患のリスクを減らす報告はあるものの、総合するとアルコールによって健康になる根拠はない、とのことです

特に一日に10g以上のアルコールを摂取することでリスクが上がるとは言われているので、基本的には飲まないほうがよいかと思います。飲む場合でもアルコール10g以下までに抑えておきましょう

ちなみにアルコール10gとは下記です。軽く一杯ならいいよ、というくらいですね

- 日本酒 0.5合(80ml)

- ビール 250ml

- ワイン グラス1杯 (100ml)

まとめ

食事摂取基準2020年版を読み解いて、糖質についてまとめました!

糖質制限で痩せる、少しのお酒は健康にいい、など世の中で言われていることには意外と根拠がないことがわかりました

個人的にはタンパク質と野菜をたっぷり摂ることを優先すると、自然に炭水化物の摂取量は減り、食物繊維は増えます。すると自然と健康的な割合に落ち着くのではないかと思います