私は生まれつきお腹が弱く、原因不明の疲れや肌荒れにも悩まされてきました

10代の頃から健康番組大好き、20代ではサプリメントを試しまくりましたが、効果はありませんでした

テレビやネットで「〇〇がいい!」と言われるたびに飛びついて、もはや何を信じていいかわからなくなっています

ということで基本に立ち返り、一番信頼できるであろう情報、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」を読んでみることにしました

今回は脂質についてです

私は生まれつきお腹が弱く、原因不明の疲れや肌荒れにも悩まされてきました10代の頃から健康番組大好き、20代ではサプリメントを試しまくりましたが、効果はありませんでしたテレビやネットで「〇〇がいい![…]

本記事は日本人の食事摂取基準(2020年版)を健康オタクなエンジニアが読み解いてみて、要約してみたものです

医者や栄養士ではない著者ですが、専門的になりすぎない視点をお届けします

結論から先に

- 魚介類とオリーブオイルをメインに脂質を摂る

- 加工食品は控えてトランス脂肪酸を減らす

- コレステロールはあまり気にしなくていい

脂質ってなんだろう

脂質の主な役割は下記です

- 体を動かすエネルギーになる

- 脂溶性ビタミン(A, D, E, K)やカロテノイドの吸収を助ける

- ホルモンやビタミンDのもとになる

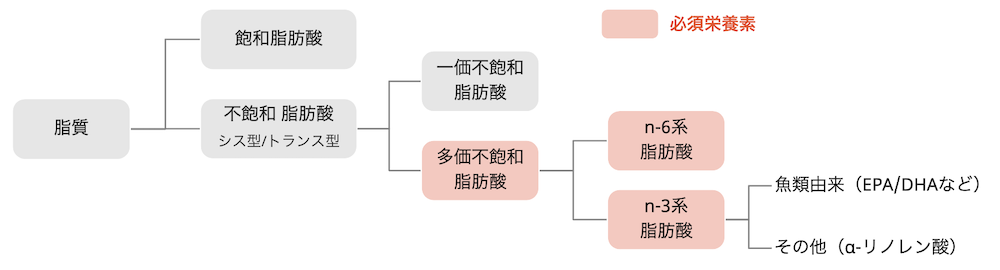

特にn-3系脂肪酸とn-6系脂肪酸は体内で合成できず、欠乏すると皮膚炎の原因になるとのこと。そのため必須脂肪酸と言われています

また、コレステロールは上記の脂肪酸とは違うようですが、食品中だと脂肪の中に中に含まれるということもあって同じレポートでまとめられています

n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸ってなんだろう

脂質の中で必須栄養素といわれるのは、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸だけです

しかしながら、一般的な日本人の場合、食事で摂取する脂質の大部分が飽和脂肪酸や一価不飽和脂肪酸で、必須脂肪酸の特にn-3脂肪酸は全体の4%くらいしか摂っていません

- 飽和脂肪酸

- 肉の脂身、生クリームやバター

- 一価不飽和脂肪酸

- オリーブオイル、キャノーラ油、なたね油 ※サラダ油もここ

- 多価不飽和脂肪酸

- n-3系脂肪酸

- サバや鮭などの魚介類、あまに油

- n-6系脂肪酸

- 大豆油や胡麻油、クルミ、卵

- n-3系脂肪酸

それぞれの食品は複数の種類の脂質を含むので、ざっくりした分類だと思ってください

とはいえ一部の魚介類で摂取するn-3系脂肪酸の摂取量が少ないのは納得です

脂質ごとの深掘り

飽和脂肪酸はどちらかといえば減らすべき

飽和脂肪酸は日本人が2番目に多く摂っている脂質であり、

- 心筋梗塞などの循環器疾患にかかわる

- 必須栄養素ではなく摂りすぎると肥満の原因になる

というものです。食事摂取基準でも減らすべきという方向で目標量が設定されています

しかし、飽和脂肪酸が本当に体に悪いかどうかははっきりしていません

飽和脂肪酸摂取量と血中コレステロール量に関係があるため避けるべきだとは言われていますが、その一方で下記のように飽和脂肪酸を悪者にしない研究結果もあります

- 飽和脂肪酸と総死亡率、糖尿病発症率との関係は有意でない

- 一方で飽和脂肪酸を多価不飽和脂肪酸に置き換えると、冠動脈疾患の発症率が減少する

- 日本人は他国と異なり、飽和脂肪酸の摂取量と脳出血発症率との間に負の相関がある

ということで、飽和脂肪酸はどちらかといえば控えるべきではありそうですが、厳しく制限する必要はなさそうです

肉類やバター、マーガリンに多く含まれる

飽和脂肪酸が体に悪いかどうかがはっきりしていないので、目標量は「健康的な成人の平均的な摂取量」で設定しています

- 男性(30歳):15.7g/日

- 女性(30歳):14.4g/日

一般的な食品に含まれる飽和脂肪酸の量は下記です

- 牛もも肉100g:3.22g

- バター10g:5.2g

- クロマグロ100g:1.73g

- オリーブオイル10g:1.3g

牛肉などの肉類、バターやマーガリンなどのオイル類に多く含まれ、逆に魚介類やオリーブオイルは比較的少ないようです。もちろん脂質が多い食品ほど多い傾向にあります

カツカレーとか食べようものなら一食で目標量近くまでいきそうですね

一価不飽和脂肪酸は飽和脂肪酸よりはマシ

日本人が最も多く摂取しているのが一価不飽和脂肪酸です

中でも90%近くは動物性の脂肪や、オリーブオイル、なたね油にも含まれるオレイン酸です

一価不飽和脂肪酸は飽和脂肪酸に比べるとリスクが低いようです

摂り過ぎれば肥満にもつながるので過剰摂取はダメと言われていますが、それ以外にはメリットもデメリットも明らかではなく、目標量も設定されていません

n-3系脂肪酸は魚を週1〜2回食べればOK

n-3系脂肪酸は体内で合成できず、欠乏すると皮膚炎などにつながるために必須栄養素です

必要量ははっきりしていませんが、おおよそよい結果であるようです

- EPAやDHAは循環器疾患の予防に有効である(効果なしという研究もある)

- 認知機能低下や認知症予防効果も期待されている(治癒効果はない)

- 摂りすぎると糖尿病リスクが上がる可能性はある

日本人では不足症があまり見られないとのことで目安量を設定しているのみです

- 男性(30歳):2.03g/日

- 女性(30歳):1.59g/日

植物油から摂取することが多い

日本人にとって最も多いのはα-リノレン酸で、おそらくマヨネーズやサラダ油など植物油が主な食品です。それ以外だと魚介類がメインです

- なたね油10g:0.75g

- さばの水煮100g:6.13g

- 鳥もも肉(皮付き)100g:0.09g

週に1〜2回ほどマグロやサバ、鮭などを食べる習慣があれば十分摂れそうです

n-6系脂肪酸

n-6系脂肪酸はn-3系と同様に必須栄養素です。ただし、n-3系以上に必要量はわかっていません

目標量も健康な成人の中央値をもとに算出されています

- 男性(30歳):10.4g/日

- 女性(30歳):8.57g/日

植物油に多く含まれる

- ごま油10g:4.1g

- コーン油10g:5.08g

- 油揚げ100g:11.3g

n-3系に比べると一般的なオイルに含まれるので、心配する必要はなさそうです

加工食品を控えてトランス脂肪酸を控える

トランス脂肪酸とは、液状の不飽和脂肪酸を固形に加工するための過程で生まれるものです。自然界にもありますが、多くは工業製品由来であるようです

食事摂取基準にはめずらしくできる限り摂らないことと言われています

- 工業由来のトランス脂肪酸で冠動脈疾患リスクが1.3倍

- WHOも総エネルギーの1%未満にとどめるように推奨している

しかしトランス脂肪酸より飽和脂肪酸の方がコレステロールに対するリスクは高いと言われていたり、世の中で言われるほどはデメリットがわかってない印象です

食品的には、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッドといった形で、およそ加工食品に使われています

食事性コレステロール(卵は1個までとはいえない)

コレステロール自体は人体で必須のものですが、肝臓で合成できたり、食事から摂取することができます

しかし食事から摂取するコレステロールは、体内で作られるものの1/3〜1/7とのことで、食事の影響はそれほど大きくないようです

また、コレステロール摂取量が増えれば血中コレステロール量も増える傾向はありますが、具体的な量ははっきりしていません

まとめ

ということで脂質についてもあまりはっきりしない結論でしたが、おおよそ

- 飽和脂肪酸より不飽和脂肪酸

- トランス脂肪酸は控えめ

- コレステロールはあまり気にしなくていい

という方向がよかろうと思います

- 魚介類とオリーブオイルをメインに脂質を摂る

- 加工食品は控えてトランス脂肪酸を減らす

やっぱり地中海式食事法がよさそうですね